自從有了YU7之后,據說SU7一下子就從“小甜甜”變成了牛夫人,很多訂單轉移到YU7身上了。顯然,SUV才是如今市場上的主流寵兒。當然,YU7自身的誘惑力也是非常大的,從“保時捷”一下變成了“法拉利”,想想就刺激。外觀一樣好看,但是實用性更強,說什么也很難拒絕。

如此一來,我覺得買小米的車似乎就跟談戀愛一樣,靠一口氣沖動而行。但是“娶”回家之后,“女朋友”就變成了“老婆”,激情的時候是一回事,激情過后的過日子又是另一回事了。多了SUV這層屬性之后,這臺靠臉上位的車,會是中看不中用嗎?這次我就盡可能多聊聊,關于這臺YU7 MAX身上的細節。

01

靜態體驗

除了這個長頭短尾的經典獵裝造型之外,YU7的很多細節也是非常大膽。譬如這組靈感或許“來自于”邁凱倫的大燈組,從SU7來到YU7上又有了新的變化。

整個頭燈被分為上下兩部分,下半部分才是真正的前照燈組,而上半部分則是LED日行燈,采用了完全鏤空的造型,立體感一下強化了很多。而前機蓋上還帶有一對朝向后方的通風道,結合對前機艙的觀察,氣流可能是從燈組上沿流入,在前機蓋下方流通后,從機蓋頂部流出。有興趣、有條件的朋友們可以研究下。

當然,這個大燈的位置和SU7一樣,已經處在保險杠前端最靠外圍的拐角上了,一旦有小剮蹭“爆燈”怕是會成為大概率事件。

和SU7一樣,容積巨大的前備箱也成為了YU7的一個賣點。容積相比SU7又有了進一步的擴展,達到了141L,已經可以輕松放下三四個旅行袋了。

在車企的不斷挖掘之下,前備箱的獨到優勢已經被逐漸證明——在狹窄的停車位里、車頭朝外泊入的場景下,能提供比后備箱更加便利的置物空間。而且這個前備箱也是全電動的,通過APP遙控就可以打開,實用性足夠強。當然我更愿意相信,這個前備箱是修長的車頭設計附帶的饋贈。

另外,MAX版前備箱的上方還會帶有一塊銘牌,把四驅版的電機轉速、馬力、扭矩全部“標注”在顯眼的位置。這種“炫耀”式小細節,或許就是從BBA乃至更頂級的豪車上得來的靈感。

再來看看這個讓全網轟動的側面造型。某個角度上,我個人覺得它看起來比法拉利Purosangue更順眼一些。雖然細節上的考究程度還是法拉利更勝一籌,但是Purosangue的側面過于激進了,乘員艙被壓縮得更短,而且側窗的面積也更小,使得后排車門顯得有些多余,這樣的比例似乎更應該適合雙座跑車。

而YU7的側窗面積更大、前傾角度更小,看起來會更舒展。只是C柱會顯得比較單薄,而且沒有了頂配的21寸輪圈,即便是20寸的選裝輪圈看起來也缺乏張力。

SU7上廣受好評的傳統門把手,到了YU7身上還是被改掉了,換成了電動的隱藏式。不過打開的設計有別于傳統的彈出式,門把手的蓋板是往里縮的,配合電吸門,拉開車門時的操作感會比傳統的半隱藏式機械把手更友好。而且這種設計據說在冬季能夠克服外圍凍冰的影響,不怕門把手被凍住。

我覺得還有另外兩個原因,一方面是外觀完整性更好,更適合高價位車型的調性,另一方面SUV對于續航的追求也更嚴苛。

開口環狀燈帶的尾燈造型,比SU7的處理方式更有立體感、看起來也更精致了,還有原廠就自帶的小鴨尾,不管有沒有實際產生的下壓力,拉風程度是夠了。尾廂蓋的開口面積也更大。

然而,為了盡可能不破壞尾部視覺上的完整性,尾部的360攝像頭和尾箱蓋的開關都被直接放在了保險杠上,一方面開關的位置不夠顯眼、不太好找,另一方面這兩個部件也容易被泥水弄臟。

SU7上很特別的向上掀起的充電口蓋,到了YU7上又變回側邊開啟的傳統方式了。雖然帶有電動開閉功能,但是口蓋里也保留了一些頗有槽點的降本處理——用于堵充電口的膠塞,和SU7一樣只保留了一個,通過正反面不同設計,兼容堵快充口和慢充口,而且沒有連接的膠繩,弄丟了就不好辦了。

SU7的內飾偏向于運動感,而YU7則更偏向于豪華感。除了布局大體類似之外,YU7的內飾設計已經和SU7完全不是一個路子了。儀表盤被全新的全景HUD——“天際屏”所替代。座艙內的用料相比SU7提升了不止一個檔次,雙拼色的紫色內飾也更強調豪華氛圍,這臺MAX版的頂配車型上還用上了翻毛皮的頂棚包裹。

▲YU7座艙

▲SU7座艙

很多細節也發生了比較大的變化。前排的左右兩個手機槽都能支持無線充電,功率也增大到了少見的80W,已經相當于不少國產手機中高端機型的超充功率了。杯架從SU7上簡陋的塑料膠套,變成了更精美的獨立式,而且有與中控臺同色、帶鍍鉻邊框、可以升降的底座。然而SU7上很便利的副中控臺實體撥桿在YU7上消失了。

取代SU7上更類似于噱頭的翻轉屏,這條長長的“天際屏”P-HUD,成為了YU7上含金量比較高的技術亮點之一。實際上它的原理很簡單,就是通過三塊拼接的屏幕播放HUD的影像,然后投影到前風擋下方加長加粗的黑色部分,再反射入人眼成像。在特定的角度下,你甚至可以看到三塊小屏幕中間的分界線。

看似簡單的設計,卻有著很多優點。雖然成像原理和傳統HUD差不多,但是由于有黑色區域作為背景,所以它的清晰度比直接懸浮在路面實景上的HUD高得多。成像組件對儀表臺的占用也更小。另外它保留了傳統HUD成像焦距比較遠、眼睛視線轉移更少的優勢,成像位置距離路面也更近,比儀表更合理。

更重要的是,它的成像范圍比AR-HUD更寬,幾乎和阿維塔慣用的遠端屏一樣、顯示內容非常豐富,同時成本又更低。可以看到,P-HUD可顯示的內容并不少,包括了儀表數據、多媒體、地圖和導航等等,系統對于其排布位置、樣式給出了很多自定義選項,可玩性很高。

只不過,由于顯示的寬度被限制在了前風擋下方的黑色邊緣內,所以能夠成像的顯示內容只有窄窄的一條,畫幅始終比不過大尺寸的AR-HUD。

雖然用HUD看電影這種功能并不是什么剛需,沒啥影響,但是諸如智駕SR渲染這種信息量比較大、需要占據大面積畫幅的東西,這種P-HUD就無能為力了。實景導航這種與實際場景結合度很高,天生適合傳統HUD的功能,它也是做不到的。

方向盤保持了SU7的造型基礎,同時細節上也有了更多變化。六邊形的氣囊罩蓋變得更簡潔。控制巡航功能和駕駛模式的獨立控件也被保留了下來,甚至彈射模式的按鍵直接變成了更抓眼球的全紅色樣式。不過方向盤左右兩側的控件樣式進行了簡化,包括滾輪和左右按鍵都變得更簡單了,運動感沒有SU7上那么強烈了。

方向盤的環身,更是用上了翻毛皮材質的三九點包裹、以及仿碳纖維材質的上下包裹,兼具摩擦力一流和光滑圓潤的手感,簡直不要太爽。不過這是一套需要多花6000軟妹幣的選裝件。

值得注意的是,碳纖維的部分是沒有脫手檢測傳感器的,只有翻毛皮的部分才有,也就是說開啟智駕之后,方向盤必須抓三九點的位置。另外只有頂配的MAX版才有電動調節,其它兩個配置全是手動調節的方向盤,這是個不小的槽點。

化妝鏡在SU7樣式的基礎上多了兩個照明燈的調節功能,一個是亮度調節、另一個則是三檔色溫調節,一眼就能看出這是為女性車主準備的,尤其適合那些小紅書上的汽車女博主。多少車企在宣發時都想打女生的主意,但認真下手卷這種地方的沒幾個。

車窗升降按鍵依然是很傳統的上下摳手,同時車門按鍵的位置相比SU7往下移動,更容易順勢推開車門。另外,備用的車門機械拉手,特意用顯眼的紅色進行了標識,更容易被找到,這是針對未來即將頒布的車門把手新國標進行的調整。

對駕駛者非常友好的人機依然是小米的一大特色。前排坐姿比SU7稍高,但依然比絕大部分的SUV、尤其是純電SUV低得多,座椅調到最低點依然能清晰地看到前艙蓋兩側的突起,而且方向盤高度也能壓得非常低,有了天際屏也不怕遮擋儀表信息,坐上去感覺和開轎車差不了多少。

不過巨大的橫向車寬依然會提醒你,這臺車的實際尺寸并不小,走窄路的時候還是得小心點。老司機喜聞樂見的風琴式踏板也被保留了下來。

座椅相比起SU7填充厚度略有增加,而且填充物料的柔軟性也好了不少,但是依然側重于包裹性和支撐性,而不是乘坐時的陷入感。

沒有遮陽簾的YU7,在頂配上增加了可變色的全景天幕。然而和極氪001一樣,透光狀態下天幕看起來泛著偏綠的藍色,觀感稍顯一般。遮光效果下的灰黑色效果會更好一些。從透明狀態到遮光狀態大約需要幾分鐘的時間,變色的過程如同水墨畫染色一般,看起來感覺有點奇怪。

由于坐墊的垂直安裝位置更高,坐墊長度也比較充裕,所以后排的大腿承托性比SU7好了不少。而且還有非常夸張的大角度可調靠背,調到最末端的角度時幾乎等同于半躺坐姿,腦袋已經可以直對車頂了,可見靠背角度有多夸張。

不過腿部空間并不算寬裕,以我的身高和前排坐姿測量,膝部空間大約只有一拳半左右,只能說夠用。

可以取下來的后排屏幕,也是YU7身上的一個獨創點。取下來的方式很簡單,屏幕本身的尺寸和手機差不多,通過磁吸固定在Console背后。只需要按壓屏幕面板便會彈起來,這時就能很輕松地取下來了,放回去的過程與之相反。

它的確長得像個手機,可惜的是也沒辦法真當成手機用,好在功能還是很豐富的,座椅的通風/加熱/調節、導航、音頻等等都有。拿在手上用的確很方便,但我覺得語音控制不是更方便嗎?而且取放的過程也需要貓著腰了,所以這個設計似乎有點雞肋。

Console下方保留了冷暖箱,然而這是一個需要花費2000軟妹幣的選裝配置,而且和SU7上的一樣,還是半導體的而不是壓縮機的,內部的做工也一般。另外,受到Console造型的影響,它的位置比較靠下,不熟悉的話還挺難注意到。

得益于獵裝風格的大溜背造型,尾廂容積進一步提升到了678L,而且地臺下方也隱藏了儲物格,不過深度比較淺,適合放一些諸如野餐墊這樣比較扁平的東西。尾廂側壁上同樣帶有調節后排靠背的電動開關。門檻相比SU7有所降低,開口也更大更方便。不過尾廂進深偏長,塞到最里面的東西不容易夠得著。

02

動態感受

動態依然是YU7含金量最高的地方,不過它和SU7也有很大的區分度——

如果說SU7是七分運動、三分舒適的話,那么YU7則是運動舒適五五開,當然它依然保留著很扎實的底子。

SU7上可玩性很高的駕駛模式交互,也保留到了YU7上,尤其是這個非常直觀的雷達圖也被沿用下來,但是駕駛模式的選項卻做了比較大的調整。大馬力四驅的版本,相比后驅版本會多出一個“運動+”模式,兩個官方提供的自定義模式,其中一個會主打經濟性、另一個則是默認為“新手”模式,風格更加舒緩、更容易上手。

而自定義模式中的可供選項依然很豐富,在交互上動力輸出是支持“無級”調節的,頂配因為多出了空氣懸架,所以也會有懸架風格可調。而且ESP和TC控制策略的自選風格依然開放。喜歡自己調車的朋友,到了YU7上一樣有得玩。

然而,即便坐擁近700匹的狂暴馬力,這臺YU7 MAX的日常表現卻比想象中要克制得多,也許是受到太多躁動車主帶來的影響了吧。可以明顯感覺到,不同的駕駛模式下,馬力是有明顯區別的,即便運動模式下,車速一旦接近120km/h,再加速的后勁就有些不足了。

顯然全動力輸出被限制在了運動+、彈射模式等更激進的調校狀態。實際上,舒適模式的馬力只有大約400匹左右,新手模式下動力更是會減半。原地起步時有比較明顯的限扭動作,但是加速的過程很線性,響應迅速,而且推背感源源不絕,像是大馬力燃油車,所以對于日常的動力表現并不用太擔心。

動能回收默認只提供了兩個檔位、以及一個自定義檔位,差異性會有點大,個人推薦柔和狀態,能夠提供接近于燃油車丟開油門之后非常微弱的減速感,開起來更舒服自然;標準模式下雖然接入的頓挫感有所減弱,但是減速度比較大,有很明顯的拉扯感,平時用容易暈車。

底盤從SU7戰斗風格更足的緊繃感,變成了非常均衡的柔韌感。轉向精準度很高,但是在默認的舒適狀態下力度偏輕,原地打方向時可謂是輕若無物。隨角度和車速的阻尼變化依然線性十足,但阻尼的設定也更輕,電子感更強,回正阻尼也比較弱,反打完后的回正速度會略慢。它甚至讓我想起了另外一臺走舒適性路線的獵裝電車——極氪007GT。

切回運動模式,那個熟悉的小米風格回來了:轉向阻尼變得更有韌性、回正阻尼也更大,雖然回輪速度同樣不算快,但是打起來的質感依然很出色,同時保留著清晰的路感,能夠輕松讀取到來自路面的細碎波動。

懸架和轉向一樣,做出了差異化很大的風格區分。舒適模式下有著更低的阻尼,對于路面震動的吸收能力更強,但是依然能夠一定程度上拉住車身,同時保留著不錯的回彈速度;運動模式下對于路面信息的回饋會更快、更有緊繃感,同時在濾震性能上并不會損失多少。

這種差異性甚至會影響到制動,可以感覺到運動模式下的剎車腳感明顯更扎實一些。所以我會更加推薦日常用運動模式,開起來更有回饋感。

當然,不要以為YU7的操控能力就不行,它的底子還是非常運動的。當你把YU7丟進彎道里并且加快速度催逼時,你會感覺到,實際上它依然有著不少余力——憑借著低矮的造型、更低的重心,側傾相比一般的SUV更小,轉向指向性依舊很犀利,左右變向時的車頭非常聽話,雖然車身的跟隨性不如SU7,但也不會顯得拖泥帶水,而且車身姿態很穩健。相對開闊的山路,會是它最好的舞臺。

另外YU7在NVH方面的水平也很不錯,在高速上最明顯的甚至都不是風噪,而是胎噪,并且聲音也比較輕微,這對于一臺標配無框門的車型來說實屬不易。

不過智駕依然是它的短板所在。除了交互方面沒有太多可挑剔的地方之外,實際的性能表現依然平庸。譬如集成巡航功能,有時候會在莫名其妙的情境下自動變道,而且對于側后方的感知能力不足,因此策略上會顯得略保守一些。只有對于跟車的車速控制做得還可以。

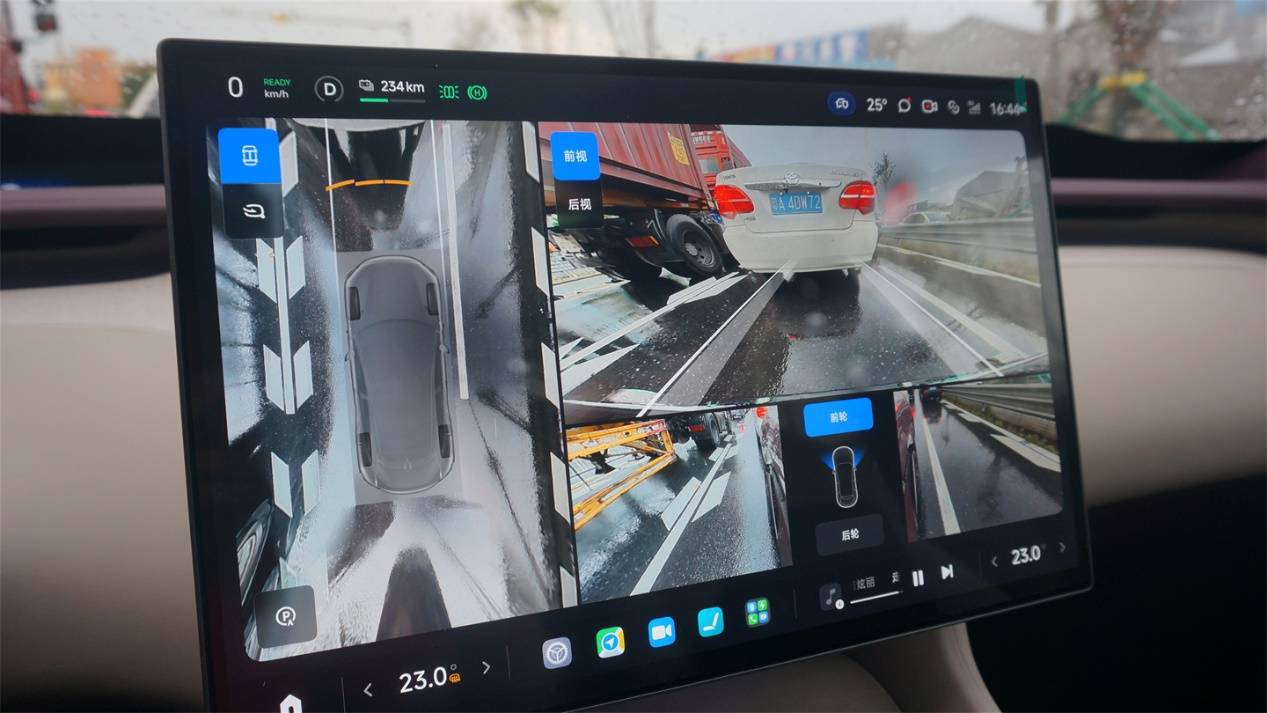

另外,360全景的拼接也做得不夠精細,車輛俯視的貼圖上甚至還保留著完全不透明的四輪四角位置。

最后提一嘴電耗,不要以為走運動化路線、又是四驅,YU7的能耗就會很難看。實際上,只要你用平常心、平常手法去開,它的能耗表現還是很優秀的。我試駕的全過程,大約一半路程在市區、一半在高速上,表顯的電耗也不過百公里14-16度左右,顯然如今的800V架構已經很成熟了。

獨立試駕總結:

如果說SU7的爆紅或許還有意外的成分,那么YU7的走俏就已經完全說明了小米自身的實力。不單單是很多人眼中的營銷,從產品企劃、到整體的動靜態表現,再到細節的考量上,可以看得出很多YU7的用心之處。甚至我有些驚訝,明明應該是同平臺的車型,YU7在很多用戶能感知得到的地方依然做了重新開發,而不是直接照搬SU7,顯然小米造車是認真的。

當然,仔細觀察一下,你仍可以發現一些小米骨子里的“雞賊”的地方:廉價的冰箱、縮水的方向盤調節,還有全網吐槽的“車規級”紙巾盒……單論賬面,它的性價比并沒有看上去那么高。然而性價比到底是個什么東西,真的就是拉著配置單一個個對比嗎?顯然大家心里都有不同的答案。

然而瑕不掩瑜,它的感性部分吸引力足夠強大,能輕松把很多投機取巧的東西掩蓋掉。背后打造它的人,我覺得不但是一個優秀的產品經理,更是一個精明的車販子。它真正的缺點,我覺得只有一個——讓人抓狂的提車周期。