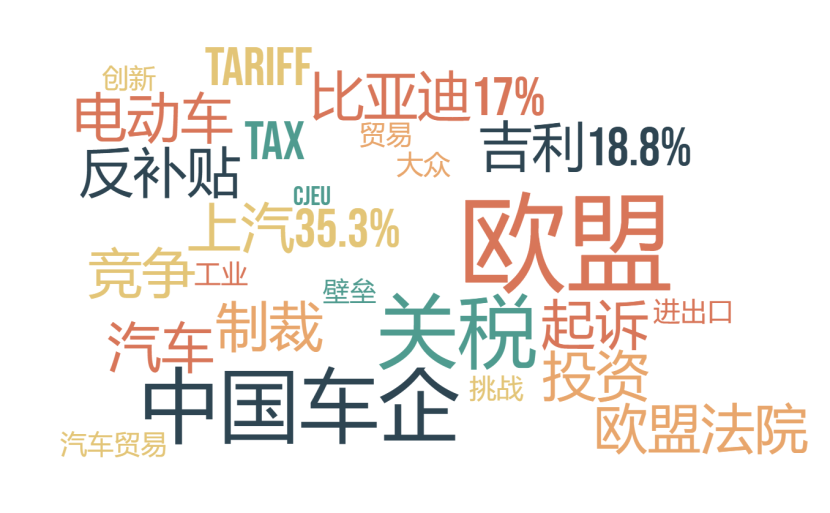

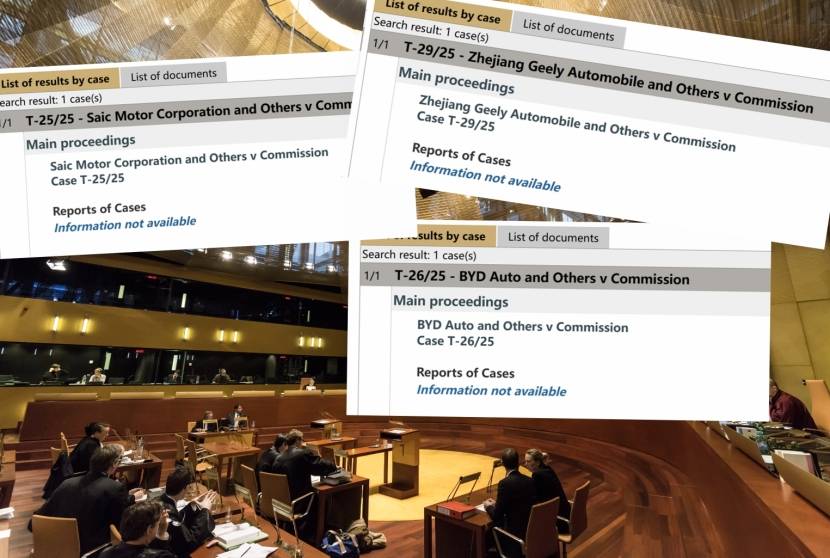

近日,歐盟法院網站公布的文件顯示,比亞迪、吉利和上汽集團三家中國汽車制造商已正式向歐盟法院(CJEU)就歐盟對中國產電動汽車實施的高額關稅提起訴訟。去年十月底,歐盟對中國電動車進行反補貼調查后,在原有10%的標準汽車進口關稅基礎上,對比亞迪加征17.0%的關稅,對吉利加征18.8%,對上汽集團則加征高達35.3%。這些高關稅嚴重影響了中國電動汽車在歐洲市場的競爭力。

面對這一不利局面,比亞迪、吉利和上汽集團選擇了積極應對,三家公司在截止訴訟日期前一天向歐盟法院提起訴訟。這一行動不僅表明了中國電動汽車企業對自身權益的堅定維護,也體現了它們在國際貿易爭端中尋求法律解決方案的決心與能力。

與此同時,歐委會也在積極采取行動拯救歐洲汽車工業。本周歐委會新聞發布會上透露,將于1月召開”關于歐洲汽車工業未來的“戰略對話,會議將由歐盟馮德萊恩主席親自領導,整個內閣班子參與,旨在 “迅速提出并實施汽車行業迫切需要的拯救措施”。此次發布選在歐盟機構放假前,透露著 “焦慮” 與搶時間的意味,足見歐洲汽車業的危機緊迫性。對話將聚焦前沿技術、去碳化轉型、簡化監管、加強財政投入等方面,匯集行業主要利益攸關者,提出建議以制定整體戰略,調整歐盟監管框架,力求讓汽車業扎根歐洲。

在關鍵時刻,歐盟選擇提高關稅,以貿易壁壘應對自身汽車技術衰退,這在汽車發源地的歐洲實屬罕見,這也顯示出歐洲車企面臨嚴峻的“窘境”。以德國為例,盡管汽車行業年收入近5萬億歐元,但在電動車快速發展的背景下,這些傳統車企的創新步伐緩慢。以大眾為例不得不選擇關閉工廠來應對衰退,而汽車行業是德國經濟的命脈,提供約80萬個就業機會,貢獻超過50%的經濟。由于在新能源領域的投入不足,德國失去了競爭力,寶馬、奔馳和奧迪在2024年都面臨銷量下降,而特斯拉和中國車企迅速崛起,尤其在電池技術方面,德國企業卻未能跟上。

其實中歐企業在電動汽車領域具有合作潛力巨大,中國企業在核心技術上的領先可以支持歐洲企業,歐洲在高端制造和設計上的優勢則能與中國企業互補。如果歐盟采取更開放的合作政策,加強技術創新和供應鏈整合,不僅能提升歐洲汽車產業的全球競爭力,降低成本、提升技術水平、也可以更快推動歐洲汽車工業的綠色轉型,創造更多就業機會。在競爭激烈的全球電動汽車市場,中歐互利共贏的合作才是增強歐洲汽車行業韌性的關鍵。