本來以為隨著新國標(biāo)的公布,關(guān)于隱藏式門把手的討論也會一起結(jié)束。結(jié)果沒想到因為近期的一起事故,這個設(shè)計又被拉到了輿論中心。

關(guān)于門把手本身,我覺得現(xiàn)有的解讀已經(jīng)夠多了。

所以今天我們不妨換個話題,聊一聊隱藏式門把手這個由來已久的玩意,是怎么一步步走到今天的。

你沒看錯,隱藏式門把手其實并不是個新鮮事物,它早在幾十年前就已經(jīng)出現(xiàn)。并且放在當(dāng)時,還真就是個好設(shè)計。

第一個用上隱藏式門把手的,是 1947 年的雙門跑車 cisitalia 202 。這時的隱藏式門把手不僅沒有和機(jī)械結(jié)構(gòu)分開,還可以幫超級跑車減小超高時速下的空氣阻力,提高極速成績。

這戳到了當(dāng)時很多超級跑車的痛點,所以在隨后的很長時間里,隱藏式門把手開始被諸多超跑車型,比如奔馳 300SL 效仿。

1947 cisitalia 202

而在 1997 年,克爾維特 C5 第一次把門把手變成了一個開關(guān),像開關(guān)燈一樣,通過電信號來控制車門。

因為取消了拉索機(jī)構(gòu),這種設(shè)計不僅可以讓開門的力更小,還能改變門把手的造型,讓車子看著更加酷炫。

即便用起來不方便,但超級跑車本就是前衛(wèi)且不常規(guī)、不實用的,整些個性一點的門把手,好像也十分合理。

1997 克爾維特 C5 和邁凱倫的開門按鍵

隱藏式門把手的口碑反轉(zhuǎn),發(fā)生在那個男人決定造車的時候。

2012 年,馬斯克在特斯拉 Model S 上第一次采用了彈出式的門把手設(shè)計。對他來說,在電動轎車上選擇隱藏式門把手,幾乎就是個最優(yōu)解。

要知道,電動化架構(gòu)更快的通信速度、更穩(wěn)定的頻率和電壓,天生適合電控的門把手( 比如通過手機(jī)快速解鎖 );更簡單的總成可以提高生產(chǎn)的效率,還可以節(jié)約下各種金屬部件幫車子減重( 每個車門 0.5-1.5 公斤)。

當(dāng)然,在當(dāng)時一眾外凸機(jī)械門把手里,這隱藏把手看著是很帥。

不僅能讓車子看著更有超級跑車的味道,也能在降低風(fēng)阻系數(shù)的同時,提升續(xù)航表現(xiàn)( 幅度輕微,但當(dāng)時極貴的動力電池放大了這一效果 )。

所以從 Model S 開始一直到 Cybertruck ,特斯拉用的都是隱藏式門把手。拆開車門,都只能看到少量的通訊線纜,找不到一根負(fù)責(zé)牽拉開鎖的鮑登線( S、X 為后續(xù)升級 )。

沒錯,即使是 Model 3 上這樣看似可以手動解鎖的設(shè)計,本質(zhì)上也是只由電信號控制的,風(fēng)味機(jī)械門把手了屬于是。

但問題是,平價電動車可不是不計較成本的超級跑車,隱藏式門把手因為集成度高、結(jié)構(gòu)復(fù)雜,在特斯拉的祖?zhèn)髌房刂掠辛嗣黠@的可靠性問題。

許多車主特別是初代 Model S 的車主,開始頻繁出現(xiàn)把手彈不出、左右彈出不對稱甚至是亂彈的問題,得花不少錢維修,甚至還為此鬧到了法院。

可以說從這時候開始,隱藏式門把手在電車上的爭議就初見端倪了。

好巧不巧的是,作為電動汽車的推廣者,特斯拉愣是憑借百萬級別的年銷量把這樣的門把手設(shè)計賣到了全球各地。

這一方面讓全世界的車企們意識到 “ 臥槽,原來用了隱藏式門把手的電車可以賣得這么好 !”

另一方面,許多供應(yīng)商也開始琢磨,是不是多整點類似的方案,就會有更多車企來下單。

所以在 2012-2017 年那陣,不只是車企們開始嘗試隱藏式門把手的設(shè)計( 捷豹、路虎等 ), MAGNA、HUF 和 Brose 這樣的供應(yīng)商也都快速推出了很多隱藏式門把手的方案,來吸引更多車企掏錢。

到了 2018 年國內(nèi)新能源汽車大爆發(fā),供應(yīng)商們的隱藏式門把手方案已經(jīng)進(jìn)化到了第二代甚至第三代,不僅更酷炫、更可靠,最重要的是還更便宜。

因此包括蔚來、小鵬在內(nèi)的新勢力,以及凱迪拉克、豐田這樣的老勢力,也都在那時用上了隱藏式門把手。

而用的車企越多,也會催生出更多的供應(yīng)商推出更多的方案。

在這樣不斷循環(huán)下,如今即使是最入門的新能源車型都可以做到門把手與車身平齊,隱藏式門把手也完成了自己的裂變傳播。

你可能覺得,這個過程看起來非常正常,有需求就有方案嘛。

但這,恰恰是我覺得最有問題的部分。

從始至終,關(guān)于隱藏式門把手要不要用、該怎么用,全都是由車企和供應(yīng)商決定的。可真正開車用車的,是掏錢買車的用戶啊。

用戶的意見,你們考慮了嗎我請問?

不僅如此,在這個只盯著形式學(xué)的過程里,許多關(guān)乎安全的底層設(shè)計其實是被車企和供應(yīng)商們有意無意忽略掉的。

就比如,在說到車門打不開的事故時,很多人都會怪罪隱藏式門把手的造型。但其實更大的問題,是車企們壓根就沒有針對低壓供電系統(tǒng)做針對性的防護(hù)。

要知道,如今市面上的幾乎所有隱藏式外門把手,無論有沒有機(jī)械的拉鎖結(jié)構(gòu),想要穩(wěn)定、安全地工作,背后都極其依賴 12V 供電,也就是低壓供電的正常運作。

就比如現(xiàn)在最常見的,蔚來、問界、極氪等主流品牌都在采用的彈出式隱藏式門把手。

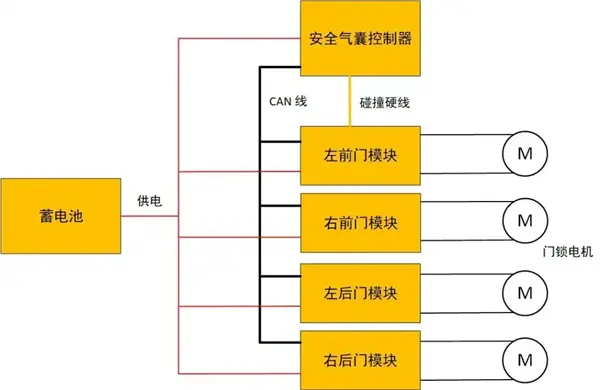

它的工作原理是在車輛收到開門信號之后,域控制器會給車門控制器先后發(fā)送解鎖和彈出門把手的信號,隨后車門控制器則會接著通知門把手電機(jī)轉(zhuǎn)動,通過一套微型齒輪或杠桿機(jī)構(gòu)把隱藏式的門把手推出來。

只要低壓供電系統(tǒng)在其中的任何一個環(huán)節(jié)宕機(jī),門把手都沒法正常彈出。

而像是小米、特斯拉、凱迪拉克使用的無需彈出的電子門把手,雖然不需要電力驅(qū)動就能給人一個手摳的區(qū)域,但想要正常開鎖開門,依舊需要域控制器給先給車門控制器發(fā)送解鎖信號、門把手的微動開關(guān)再給開鎖機(jī)構(gòu)發(fā)送指令才能把車門打開。

沒有低壓供電的支持,這些車門把手就跟一個壞掉的開關(guān)沒啥兩樣。

很明顯,低壓供電系統(tǒng)就是隱藏式門把手的生命線。

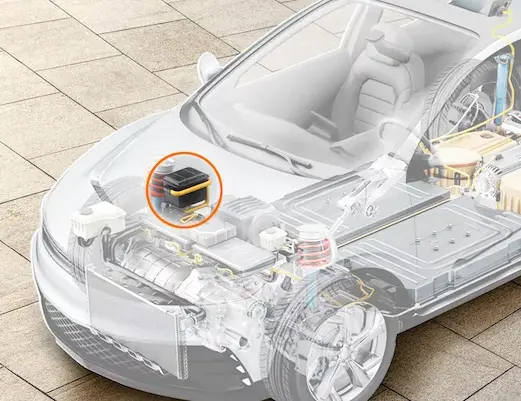

可如今絕大部分車型的低壓電源也就是我們常說的小電瓶,因為油車時代的設(shè)計慣性,都是放置在前艙防火墻之前、后備箱座椅之后這樣的碰撞潰縮區(qū)域,并沒有像動力電池那樣用復(fù)雜的結(jié)構(gòu)保護(hù)起來。

這也就導(dǎo)致了即使微動開關(guān)和線控信號系統(tǒng)已經(jīng)非常成熟,很多事故中因為低壓電瓶損壞,應(yīng)該彈出來的門把手還是彈不出來。

甚至在沒有發(fā)生碰撞的日常使用里,低壓電瓶的失效都會導(dǎo)致車門打不開這種很逆天的問題。

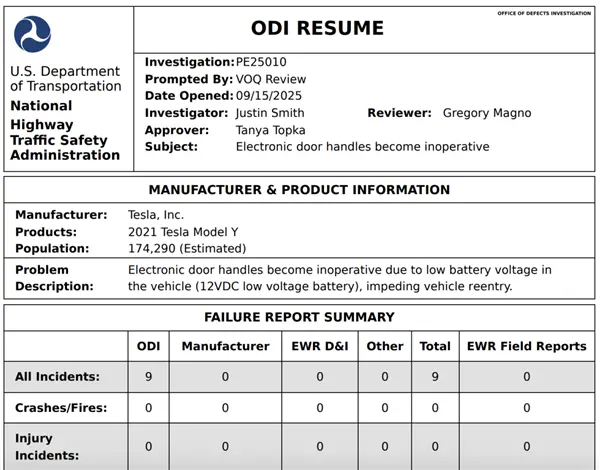

比如上個月中美國的國家高速公路交通安全局 NHTSA 就對特斯拉發(fā)起了一項調(diào)查,原因是有部分 2021 款 Model Y 的車主表示因為低壓電瓶有 bug ,自己的孩子被鎖在車上沒法下來。

當(dāng)然,曾經(jīng)包括現(xiàn)在也有一小撮的廠家,嘗試過用其他的方案來提高隱藏式和電控門把手的安全系數(shù)。

比如大眾、奧迪這樣的德系廠家,還有小米 YU7 、問界 M8 等車型就會采用一個名叫兩段式開啟的門把手方案。

人們輕摳或者輕按的時候它就是一個電控的邏輯,只通過電信號打開車門;而只要更用力地往外摳,就會觸發(fā)內(nèi)部的機(jī)械連接結(jié)構(gòu)把車門打開。

輕按微動開關(guān)打開(上)和重拉把手打開(下)

既可以在日常使用享受電控開門的便捷,萬一遇到事故,也能在解鎖的前提下提高打開車門的概率。

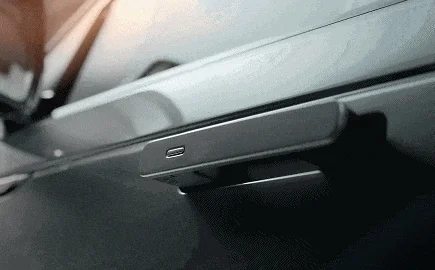

另一種方案,是我們的故人極越、福特的電馬還有小米 YU7上用到的 CPM 也就是電容備份方案。

這玩意簡單來說就是給每個門把手都配上一個單獨的備用電源,可以在低壓電掛掉以后短時間的給門把手供電( 約 72 小時 ),提高門把手彈出和開門信號發(fā)出的概率。

而結(jié)合了上面兩種方案,也就是車外有 CPM 電容、內(nèi)外門把手都有機(jī)械拉索備份的設(shè)計,就已經(jīng)算是目前已經(jīng)量產(chǎn)的、能讓隱藏式門把手變得相對可靠的最優(yōu)解了。

可惜的是,受限于成本和驗證的難度,上頭這些方案終究沒有鋪開,人們對于隱藏式門把手的態(tài)度最終也沒有太改變。

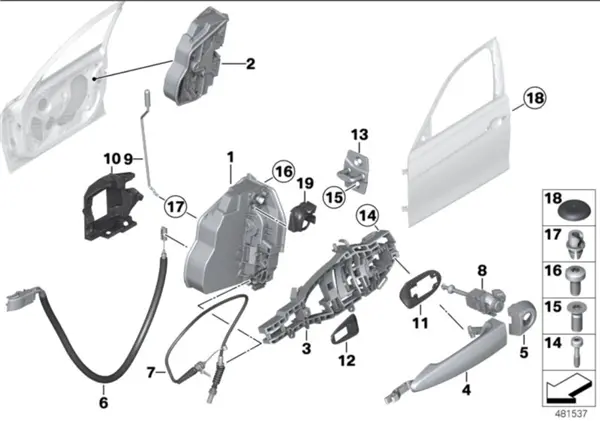

機(jī)械式門把手內(nèi)部構(gòu)造

那些在被動安全上缺少保證的隱藏式門把手們,最終也迎來了被國標(biāo) ban 掉的命運。

不知道你有沒有想過,為啥人們一提到隱藏式門把手明明都是吐槽,車企們卻還是執(zhí)意要用呢?

非常逆天的是,即便是車企們自己,其實也不知道為什么要做。

我們此前采訪過很多來自不同主機(jī)廠的內(nèi)外飾和 CMF 設(shè)計師,他們使用隱藏式門把手的唯一理由,就是當(dāng)大伙都在用的時候,如果自己沒有就會顯得非常過時。

就算用戶調(diào)研的結(jié)果不支持,上頭的領(lǐng)導(dǎo)們也會大手一揮,以設(shè)計趨勢為由把隱藏式門把手用上。

而這樣一個連車企都沒法說服自己為啥要用的設(shè)計,又怎么能認(rèn)真做好底層的安全保障,讓用戶們都欣然買單呢?

在這個關(guān)鍵節(jié)點上推出來的門把手新國標(biāo),除了能補全相關(guān)的規(guī)則空白,讓門把手的安全設(shè)計更規(guī)范以外,我覺得更重要的,其實就是對不太健康的設(shè)計趨勢進(jìn)行了必要的糾偏。

相比于新設(shè)計的消失或是設(shè)計風(fēng)格的倒退,我覺得隱藏式門把手從風(fēng)靡到被糾偏的過程,反倒是一種設(shè)計思維的進(jìn)步。

它代表著即使因為材料和技術(shù)的迭代,工業(yè)設(shè)計擁有了更自由和多樣的表現(xiàn)方式,可在形式之上,用戶們真正的需求和安全的底線,永遠(yuǎn)都是最為重要的。

我也真的希望這件事之后車企和技術(shù)供應(yīng)商們能明白,大伙都在用、都想用的,并不代表就是正確的。

想要做出真正的好設(shè)計,多聽聽用戶的聲音、多用用自己的產(chǎn)品,也遠(yuǎn)比盲目跟風(fēng)有用得多。